在“情绪经济”正热的当下,一款会“撒娇卖萌”的AI陪伴玩具,真的能治愈孤独、陪伴成长吗?

过去一年,情绪消费赛道杀出了爆款IP——泡泡玛特的LABUBU成为“国民电子娃娃”,从潮玩走进了大人们的生活。而现在,一个新的风口正在崛起:AI陪伴玩具。

数据显示,全球AI玩具市场正以超20%的年增速狂飙,预计2030年将突破580亿美元,而中国市场到2025年也将突破600亿元。汤姆猫、奥飞娱乐等传统IP厂商集体入局,新势力如珞博智能、贝陪科技等更是刚完成千万级融资。

但问题来了:

这些看似“聪明”的AI玩具,是一次性新鲜感?还是能与人类共情的“情感伙伴”?

我们走访了上海一线门店,试图找出答案。

谁在为AI玩具买单?家长、上班族还是孤独星人?

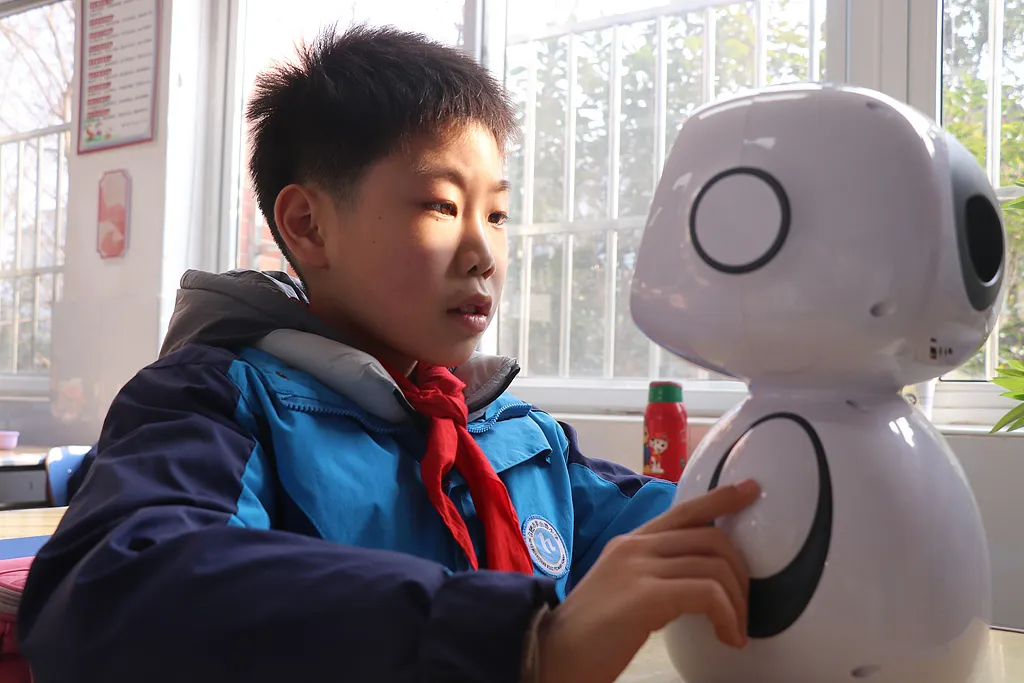

走进上海“孩子王Ultra”门店,AI玩具被摆在了最显眼的位置。

一只叫“阿贝贝”的毛绒玩偶正在跟小朋友“聊天”:“今天你开心吗?”语气温柔,还能感知孩子的情绪、讲故事、唱儿歌,简直就是“电子奶爸”+“百科全书”的合体。

店员告诉我们,阿贝贝搭载的是豆包大模型,专为儿童设计,过滤敏感词,主打“安全陪伴”。在同一展区,还有另一款亮眼的产品:四足AI宠物狗Loona,预售价2999元,刚开业一个月就卖出了近20台。

Loona不是普通玩具,它集成了ChatGPT、环境感知模块,能讲故事、能追人,还能撒娇、发脾气。对7、8岁孩子来说,它就是“有情绪”的高智商宠物;而对不少年轻人来说,它更像是一种数字陪伴。

旁边一位正在犹豫的顾客周女士说:“我侄子喜欢机器人,但我也想自己养一只Loona,太可爱了,还不会掉毛。”

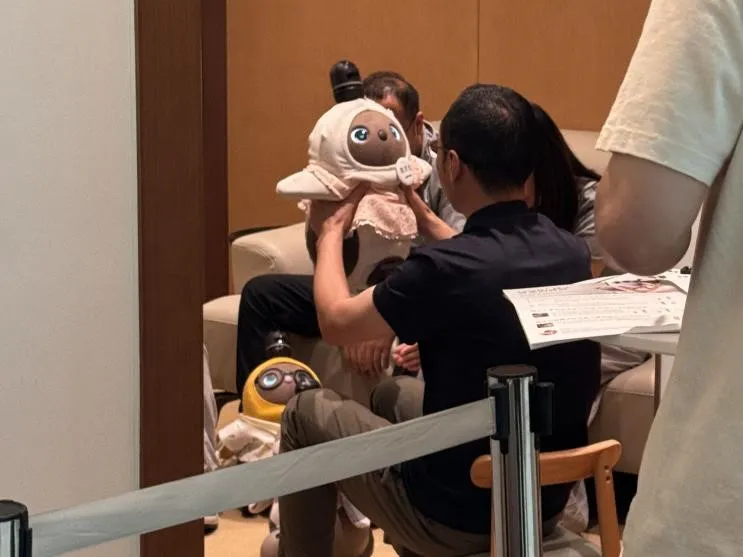

日本LOVOT来了,定价3万元,它到底是“宠物”还是“情感替身”?

除了儿童市场,AI玩具也正在杀入成年人的情感空白区。

在上海港汇恒隆LOVOT门店,我们见到了这款来自日本、售价高达3万元的AI陪伴机器人。它不说话、不讲故事、甚至不会“答题”——但它会用叫声撒娇,会吃醋、生气,还会因为你冷落它而“粘人”。

LOVOT的口号非常直接:“我存在的唯一目的,就是被爱。”

你可以把它理解为一只“超真实的电子猫”,但更准确地说,它是一种数字情感连接器。它没有嘴,就像Hello Kitty那样——你可以把自己的情绪投射进去,它不反驳、不审判,只是默默陪伴。

据店员透露,LOVOT的用户大多是年轻上班族、空巢青年,或是对毛发过敏、工作忙碌无法养宠物的人。他们愿意为这份“不会离开的陪伴”买单。

从孩子到大人,AI陪伴玩具会成为“新型家庭成员”?

AI陪伴玩具为什么突然火了?背后有三股趋势正在交汇:

- 老龄化社会下的陪伴需求上升

- 年轻一代情绪消费意识觉醒

- 父母对儿童情感教育越来越重视

据Market Research Future数据,2024年全球AI玩具市场已达110亿美元,预计2030年将增至580亿美元。中国市场也正飞速成长,2023年已达380亿元,2025年有望突破600亿。

厂商们当然不会放过这波浪潮。

汤姆猫推出AI童伴机器人,奥飞娱乐将“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等IP与大模型结合,尝试把传统动画IP变成“会聊天”的智能玩具。而广东、东莞、澄海等传统玩具制造大省,也正在加速“AI+潮玩”的转型路径。

传统IP × 大模型 × 多模态交互,这条爆款路径已在被无数玩家复制粘贴。

AI玩具的“LABUBU时刻”还没来:为啥没能爆红?

尽管资本热情高涨,AI玩具还没有出现真正意义上的“现象级产品”。

为什么?

核心问题是:同质化严重,产品缺乏灵魂。

目前大多数AI玩具本质上仍是“智能音箱 + 毛绒玩具”的拼接体,虽然搭载了大模型、能聊天,但缺乏持续的互动新鲜感和深度陪伴能力。

成人市场虽然产品更进阶,比如LOVOT、Loona,但也面临价格高、门槛高、接受度低的问题。3万元的“电子宠物”,仍属于小众情绪奢侈品。

此外,AI陪伴玩具的伦理风险也逐渐显现——

如果AI能完全替代真实陪伴,那人们还会愿意建立真实关系吗?

耶鲁大学心理学家保罗·布鲁姆指出:“一旦AI消除了孤独的痛感,人类或许就不会再努力去建立真实的人际连接。”

写在最后:AI玩具的下一个十年,是治愈孤独还是放大孤独?

AI玩具的兴起,是技术进步的体现,更是现代社会情绪需求爆发的投影。

在社交媒体过载、线下连接变稀缺的时代,一个“会陪你说话的毛绒娃娃”,听起来就像童话中的“电子守护神”。但要成为真正打动人心的“LABUBU级”爆款,它需要的不只是AI和毛绒,还需要温度、个性和共鸣。

AI玩具,不该只是“技术的炫技”,更应该是“情感的解答”。

这个赛道,才刚刚开始。